Définition du monitoring

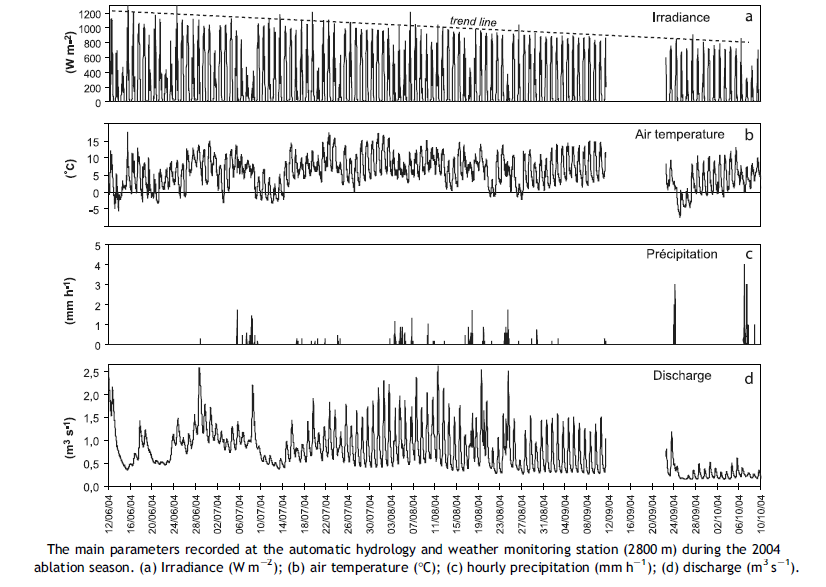

Le monitoring du glacier, c’est à dire le suivi “en continu” par une station de mesure automatique, consiste à mesurer les paramètres environnant le glacier et les caractéristiques du torrent qui prend sa source au front du glacier (torrent émissaire). Le glacier agit comme un intégrateur des conditions météorologiques et les traduit en signal de sortie sous la forme des débits de son torrent. Les mesures sont réalisées en quasi continu avec un intervalle de quelques minutes, puis moyennées à 1 heure pour lisser les résultats et alléger les traitements par le modèle hydrologique. L’objectif principal est de quantifier la fusion de la glace à une échelle journalière et de suivre les paramètres atmosphériques moteurs de cette fusion.

Les paramètres mesurés

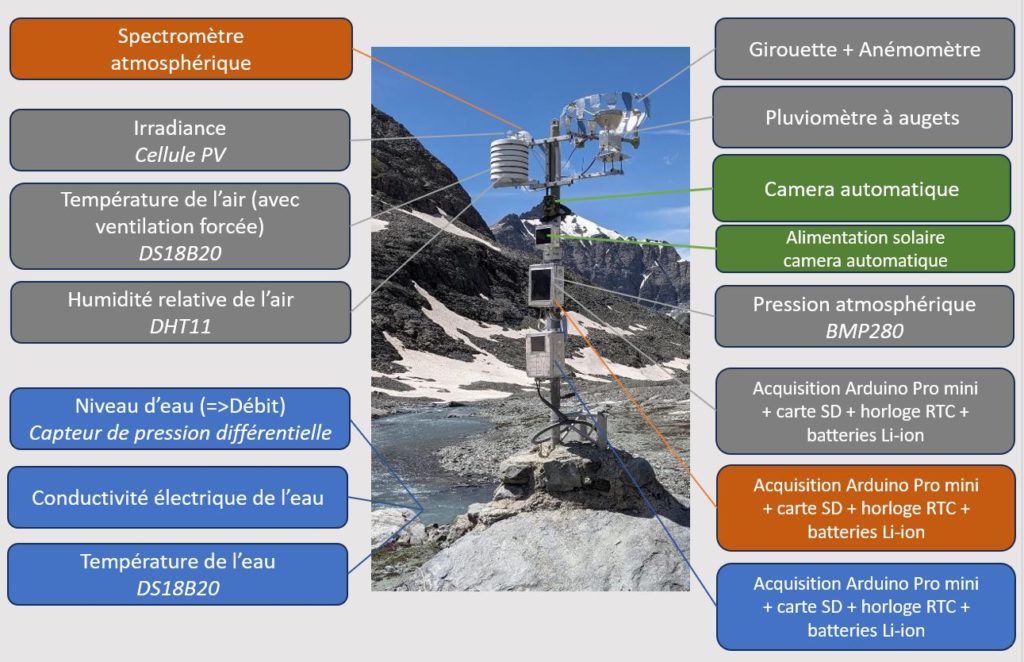

Le monitoring du glacier du Baounet est structuré avec deux grandes familles de paramètres :

- les mesures météo : la température et l’humidité de l’air, l’ensoleillement (irradiance), la pression atmosphérique, les précipitations liquides.

- les mesures hydrologiques : la hauteur d’eau (convertie ensuite en débit avec une loi de tarage), la température de l’eau et la conductivité électrique.

Ces deux groupes de mesures alimentent ensuite un modèle permettant de quantifier la quantité de glace fondue chaque jour.

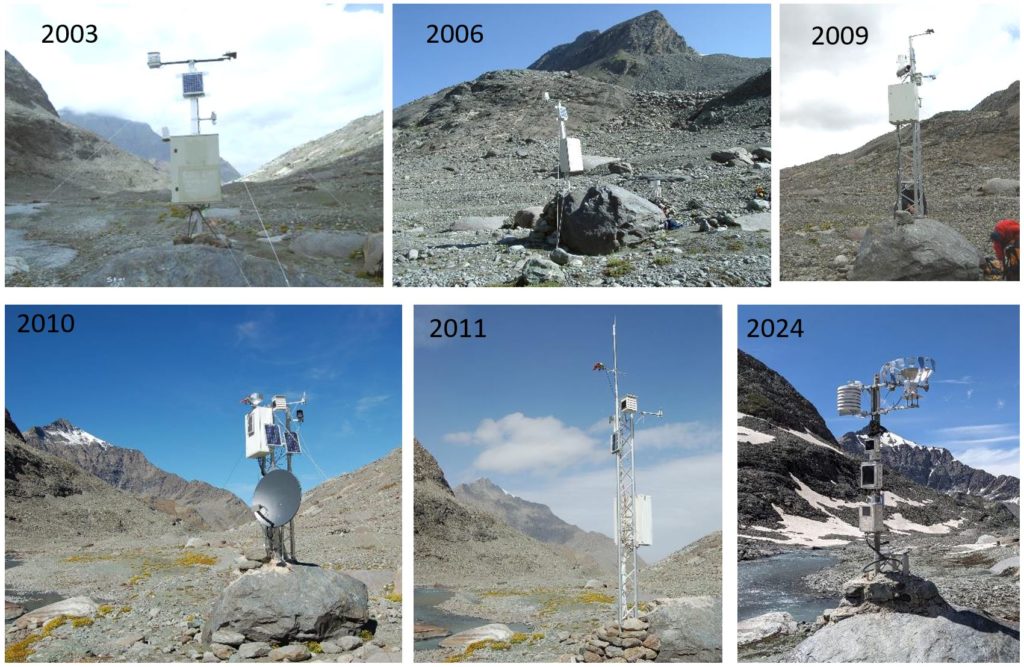

La structure porteuse

La structure porteuse répond à une double problématique : maintenir les capteurs météo au dessus du manteau neigeux et conserver les coffrets contenant les cartes électroniques et la batteries au dessus du niveau d’eau du torrent en cas de crue ou au printemps lors du dégel du torrent (toute la marge proglaciaire est ennoyé dans un mélange de neige et d’eau d’environ 1m de hauteur pendant quelques semaines au printemps). Pendant les dix dernières années, la station a été installée sur une tour en aluminium de 4.5m de hauteur pour permettre répondre à ce cahier des charges. Cette structure a été en partie détruite par deux avalanches à quelques années d’intervalle. La solution actuellement en fonctionnement repose sur une version minimaliste avec un mât, démonté en hiver pour éviter toute nouvelles destruction.

Le système d’acquisition

La station a été installée en 2002 dans le cadre d’une thèse à l’Université de Savoie et a été exploitée depuis quasiment tous les ans depuis. Le système était basé sur un datalogger de marque Campbell Scientific sur lequel était connecté les différents capteurs. Quelques défaillances de capteurs (niveau d’eau notamment) ont provoqué des lacunes partielles dans les données. L’age vénérable de la station, additionné à la destruction quasi totale de la station par les avalanches a conduit à une interruption des mesures pendant plusieurs années à partir de 2015. Une nouvelle station a été assemblée avec un financement sur fond propre. L’acquisition des mesures a été refondue et se base maintenant sur une carte arduino. Un mini spectromètre à LED à 8 canaux est aussi être testé avec cette nouvelle station pour étudier les impacts de la nébulosité et des aérosols atmosphériques sur l’ablation glaciaire estivale.

Les données sont récupérées régulièrement en se rendant sur site, la télémesure étant très difficile à mettre en place en raison de l’isolement du site. En 2009, des tests de télémesures par satellite ont été réalisés mais ce sont avérés peu concluants (dépointage de la parabole avec la neige et le vent). Un projet de liaison Lora (faible consommation et longue portée, mais faible débit) est en cours d’étude pour rapatrier les données de monitoring sur une serveur web accessible en permanence.

Évolutions futures

Pour répondre à la problématique des avalanches récurrentes au niveau de la station de mesure hydrologique et à la perspective de réaliser une liaison de télémesures des données, une solution consistant à séparer la station en deux :

- une station hydrologique à l’emplacement actuel, connectée par une liaison LoRA à la station météo. Cette station aurait la capacité d’hiverner sous la neige à l’abri des avalanches

- une station météorologique qui serait déplacée sur un site mieux protégé et plus en aval du glacier. Une liaison sans fils longue portée pour la télémesure serait déployée vers l’entrée de la vallée d’Avérole.

Ces évolutions restent conditionner au financement du matériel nécessaire, mais permettraient de publier en direct les résultats des mesures et une visualisation du glacier par une webcam.